2013 foi um ano difícil. Complexo. Longo. Mas talvez por tudo isso, um ano interessantíssimo - no que tange aos melhore álbuns internacionais do ano, foi o momento de ver velhos conhecidos do rock trazendo grandes trabalhos à tona, como é o caso de Bowie, Nick Cave e Paul McCartney (além do Black Sabbath, que regurgitou clichês no interessante 13). Foi também a hora de ver gente combativa baixando a guarda e encontrando beleza na melancolia e na derrota (Manic Street Preachers, Yo La Tengo). Mas foi o ano de boas estreias (American Thread e Haim são prova disso) e de uma ótima safra da música portuguesa. Não à toa, o disco que encabeça essa lista vem das vielas de Lisboa para o mundo.

1º - Mundo Pequenino, Deolinda

No primeiro disco, eles resgataram a canção portuguesa e colocaram-na no seu devido lugar. No segundo, admiraram o exercício entre o fado e o pop e colocaram o sublime e o intangível como instrumento de amor. Em Mundo Pequenino, produzido pelo experiente Jerry Boys, o Deolinda alargou as janelas de sua existência e, escudado por percussões, ritmos e balanços, saiu de Lisboa para encarar todo o globo terrestre, em um disco que tem muito da terrinha, mas diz muito respeito aos dias de hoje em qualquer país ocidental, nas grandes canções de Pedro da Silva Martins. Há o culto ao corpo ("Doidos", uma verdadeira festa de circo), há os estrangeirismos provocados pela globalização (o boy meets girl de "Semáforo da João XXI"), há a mulher querendo seu espaço de direito ("Concordância", "Pois Foi") e o imobilismo social ("Há de Passar"). Mas no meio de tudo isso, surgem dois grandes hinos às manifestações (políticas, sociais, pessoais, amorosas ou de quaisquer ordens): a carta de amor de "Seja Agora", na qual "vai ser tão bonito descobrir que quem manda é a vontade" e o movimento de "Musiquinha", cantada com grande malícia pela musa que é Ana Bacalhau, a front-woman do grupo. É o melhor disco de 2013, em qualquer parte do mundo, e o sotaque não pode ser barreira para que a música portuguesa não chegue ao Brasil do mesmo modo que a anglo-saxônica ou qualquer outra. É o que tem de ser - e o que tem de ser tem muita força.

Leia mais:

- Deolinda ao vivo em Lisboa, no Coliseu dos Recreios

- Entrevista com Pedro da Silva Martins para o S&Y

2º - Rewind the Film, Manic Street Preachers

Para Michael Stipe, tão importante quanto uma festa era saber se retirar dela na hora certa. Para os Manic Street Preachers, Rewind the Film é a amostra de que, numa batalha, existem horas que é preciso recuar e contar e chorar os mortos para depois se seguir em frente. Chega a ser instigante ver uma banda que sempre levou suas lutas à flor da pele (literalmente, como lembramos o episódio 4REAL de Richey James) se render por alguns instantes e inspirar melancolia. É esse o passo de Rewind the Film, em grandes canções como a faixa-título, com participação de Richard Hawley, "This Sullen Welsh Heart", com o auxílio de Lucy Rose, do soul-pop irônico de "Show Me The Wonder" (cujas raízes podem ser encontradas na cover esperta que a banda fez há décadas de "Can't Take My Eyes Off Of You") e das frases de guitarra dilacerantes como um vento frio de "(I Miss The) Tokyo Skyline". Isso para não falar na metalinguagem de "Anthem for a Lost Cause", na qual a banda, admitindo lutar por uma causa perdida, diz que "Paris e São Petersburgo não precisam de uma torre de canções" e na mensagem direta de "Running Out of Fantasy". Para quem está cansado de utopias, ainda é preciso ouvir Manic Street Preachers como se fosse a primavera.

"Here I am, not quite dying", diz David Bowie logo na abertura de seu novo e grande disco, The Next Day, afugentando de cara aqueles que diziam que o Camaleão do Rock (um adjetivo tiozão, se me permitem) estava morto. Muito pelo contrário, como se pode exibir ao longo de todo o disco, que recupera parte da sonoridade da Trilogia de Berlim para compor algumas das grandes canções dos nossos dias: é o caso das guitarreiras românticas de "Valentine's Day" e "The Stars (Are Out Tonight)", do passeio melancólico e nostálgico por uma capital alemã que não existe mais ("Where Are We Now?"), da urgência de "If You Can See Me" e da provocação vingativa de "Boss of Me", além da reverência à "Space Oddity" em "Heat" e a inversão de valores do "You Feel So Lonely You Could Die".

Ouça: "Valentine's Day"

Leia mais:

- (Per)Versão: David Bowie

4º - Killing Days, American Thread

No ano em que me apaixonei pela obra de Bruce Springsteen, o mais americano dos americanos, uma banda estreante faz as vezes do Chefe para cantar grandes crônicas ianques. É o American Thread, de Boston, dono de uma das grandes estreias de 2013, que faz um disco que parece besta de tão simples, mas sincero. Está tudo lá: o ressentimento com a Guerra do Iraque e o sistema capitalista desigual ("Drink for the Damned"), a crise financeira e a desvalorização de economias tradicionais ("Fisherman's Lullaby"), os corações partidos ("Fool's Gold", "Wedding Day"), as mortes que acontecem fora do combinado ("Directions to Heaven") e a hora de saber partir ("Time to Let Go") e pegar a estrada. Junte tudo isso com doses importantes de Wilco, Pearl Jam, REM e Tom Petty e você terá o grande momento que é Killing Days.

Ouça: "Lost and Found"

Se Suck it and See dava a impressão de que Alex Turner e seus companheiros haviam amadurecido musical e liricamente falando, AM pode representar um passo atrás. Ao contrário de bem tramadas canções e vigorosas baladas, o grupo investe em uma sonoridade noturna-boêmia, próxima do rock paudurescente do Queens of the Stone Age e do soul, refletindo o que pode se chamar de pós-adolescência - o que não é nenhum demérito, diga-se de passagem. Afinal, alguns dos grandes momentos do disco mostram justamente experiências de vida de quem está entre os 18 e os 20 e muitos anos, como relações amorosas cheias de incerteza ("R U Mine?", "Do I Wanna Know?"), garotas incríveis ("Arabella", ~inspirada~ em Black Sabbath e Barbarella) e bebedeiras ("Why Do You Only Call Me When You're High?"), todas com grandes letras de Turner - o que dizer da esperteza de um verso como "Like in the end of Mean Streets, you could be my baby"?. Mas os melhores momentos são quando os macacos árticos pegam um DeLorean e voltam ao passado para cometer duas das melhores canções de sua carreira: "No. 1 Party Anthem", com seu jeitão de bailinho de rostinho-colado, e a grandiosa "Mad Sounds", misto de celebração à música pop e labirinto pessoal que lembra os momentos solares (e a ressaca) do Velvet Underground. Afinal, como diria André Takeda na abertura de seu Clube dos Corações Solitários: "Maturidade é só uma fase".

Ouça: "Knee Socks"

Leia mais:

6º - Push the Sky Away, Nick Cave & The Bad Seeds

Quem pode parar a máquina de escrever grandes letras chamada Nick Cave? Difícil dizer. Cinco anos após seu último disco com os Bad Seeds, o australiano volta a encontrar sua banda de apoio para um disco tão explosivo quanto reflexivo. É interessante também reparar no simulacro proposto por Cave: se no começo do disco ele relembra Leonard Cohen ("We No Who U R"), no fim ele brinca de emular o Bob Dylan contemplativo e irônico dos últimos tempos em uma letra que mistura física moderna com Miley Cyrus na savana africana ("Higgs Boson Blues"). Isso para não falar no delicioso nonsense (ou não) de "Mermaids" e seu coral de crianças: "I believe in God/I believe in mermaids too/I believe in 72 virgins on a chain (why not, why not)". No fim, na homilia de "Push the Sky Away", Cave resume a brincadeira toda: "And some people/Say it's just rock'n roll/Oh, but it gets you/Right down to your soul".

Ouça: "Higgs Boson Blues"

Leia mais:

- Nick Cave (e muito mais) no Primavera Porto 2013

7º - Days Are Gone, HAIM

A família é uma das instituições mais importantes do rock. Não pelo que ela representa, mas simplesmente porque uniões entre irmãos trouxeram à tona algumas das bandas mais legais da história da música pop - só de cabeça, dá para falar nos Beach Boys, nos Allman Brothers e nos... (você pensou Oasis, mas eu vou dizer mesmo) Hanson. Ao melhor exemplo dos três meninos loirinhos, as irmãs Haim lançaram mão do pop setentista, chacoalharam com um pouquinho de sintetizadores, retiraram guitarras do Fleetwood Mac e bailaram ao som dos momentos mais farreiros de Shania Twain (ouça "The Wire" e entenda) para fazer Days Are Gone, um disco que recende a dias de sol, bicicletas e aventuras amorosas pós-adolescentes.

8º - New, Paul McCartney

Aos 71 anos, Paul McCartney parece ter se reencontrado com a energia de seus vinte e poucos - há quem diga que seja culpa das grandes turnês que o senhor tem feito, há quem diga que seja um novo amor. Não importa. O que interessa aqui é que, longe de se acomodar, McCartney se cercou de grandes produtores (Paul Epworth, o homem por trás de Adele, Giles "Filho do George" Martin e e o senhor Amy Winehouse Mark Ronson) para compor um disco cheio de grandes canções de amor. Duvida? Pouca gente hoje é capaz de compor rocks tão empolgados como "Save Us" e "Everybody Out There" (esta, com um cheirinho dos Wings), capazes de fazerem estádios cantarem alegremente, tolices apaixonantes como "New" e "Queenie Eye" (esta com um scratch tão temerário quanto divertido) e baladas revisionistas como "Early Days" (uma homenagem a John e ao passado) e "On My Way To Work". Há ainda um bônus: a delicada declaração de amor "Scared", escondida ao final do disco. Perto de tantos clichês vai aqui mais um: Paul is live. And kicking.

Ouça: "Scared"

9º - Modern Vampires of the City, Vampire Weekend

Havia muitas reservas da minha parte por Modern Vampires of the City depois que Contra, o segundo álbum do Vampire Weekend, parecia apenas uma cópia esmaecida do primeiro grande disco do grupo. Felizmente, essas reservas se dissiparam: os brooklinenses ainda não atingiram o nível de excelência que conseguiram em sua estreia, e ainda reciclam novaiorquinamente Graceland, a obra-prima de Paul Simon, chacoalhando-a com referências do reggae e do rap (dê uma conferida em "Step", "Unbelievers" e "Obvious Bicycle" para entender). Os melhores momentos do trabalho, entretanto, aparecem quando a banda se afasta de suas primeiras influências para ir em busca de canções originais, como é o caso do quase surf-rock da pegajosíssima "Diane Young", um hit grudento que a banda não fazia desde os "Hey Hey" de "A-Punk", e da balada certeira "Hannah Hunt", que mira tanto as lógicas absurdas que só quem está dentro de um relacionamento entende (e consegue tornar vivência) quanto a própria ideia de se ser jovem nos anos 10 e, apesar de tudo, continuar vivendo e acreditando. No meio do disco, sai uma pergunta: "I'm not excited, but should I be?". A se julgar pelo fato que Ezra Koenig e seus comparsas aportam no Brasil no começo de abril, a resposta é: definitely, maybe.

Ouça: "Diane Young"

10º - Kveikur, Sigur Rós

10º - Kveikur, Sigur Rós

Para um néofito, a obra do Sigur Rós pode parecer toda muito similar: letras em uma língua imaginária (o hopelandic, inspirado no islandês natal do grupo), guitarras tocadas com arcos de violino e um grande embate entre o terreno e o sublime. Mas é no detalhe que se percebem as evoluções e a riqueza de seus novos discos, como é o caso de Kveikur, que sucede o mal-sucedido Valtari e traz uma obra da brasileira Lygia Clark em sua capa. Aqui, a novidade fica por conta do peso e da sujeira que permeiam o disco, como na abertura "Brennistein". Jonsi e seus companheiros, entretanto, sabem muito bem que a virtude é o caminho do meio, e equilibram a parada com hinos resplandescentes como "Isjaki". Não perca tempo.

Ouça: "Isjaki"

Leia mais:

- Sigur Rós ao vivo em Lisboa

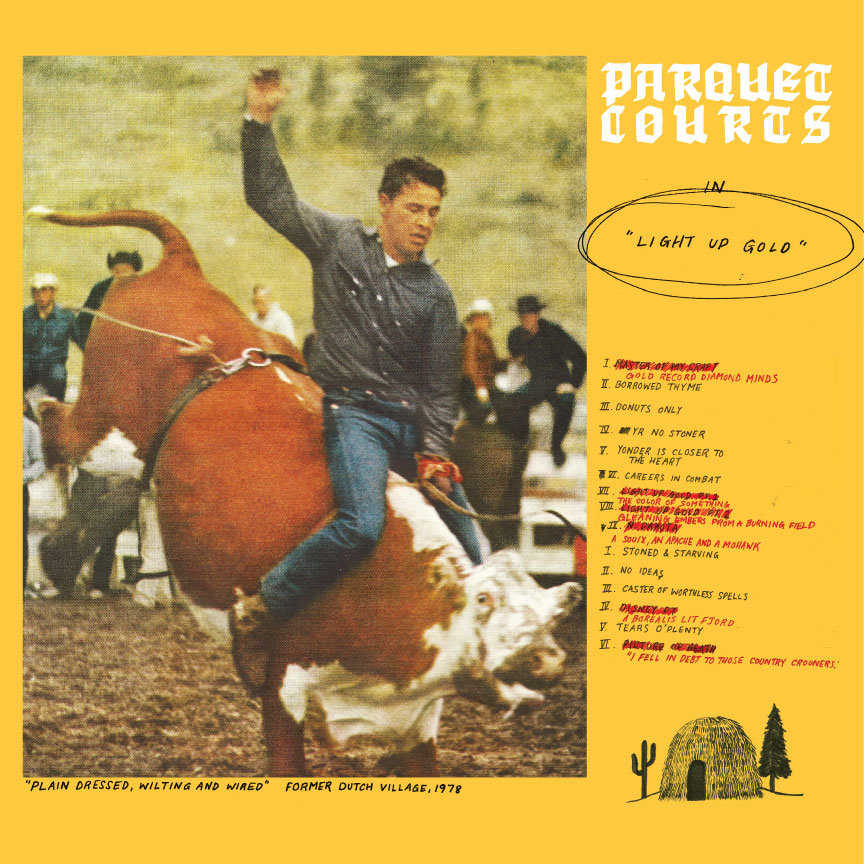

11º - Light Up Gold, Parquet Courts

O Parquet Courts pode partir de uma premissa não muito original - a de que artistas novos revisitam a música de duas décadas anteriores à de suas gravações - mas faz uma boa estreia ao saquear o sarcófago dos anos 1990 neste Light Up Gold. Não é algo inédito nem para a década que deu ao mundo o Nirvana - lembra de Yuck, o grande álbum de estreia da banda homônima? -, mas que funciona. Na maior parte dos tempos, os rapazes do Brooklyn soam como o Pavement (especialmente em faixas como "Stoned and Starving" e "Yr No Stoner", marcadas por guitarras aparentemente burras e repetitivas e letras nonsense), mas também tem espaço para Dinosaur Jr ("N Dakota") e Guided By Voices ("Caster of Worthless Spells").

Ouça: "Stoned and Starving"

Leia mais:

Se o Deolinda flerta com o fado e pouco se aproxima do rock, Samuel Úria pode dar ao leitor a impressão do melhor do gênero feito em Portugal hoje em dia. Ligado à gravadora FlorCaveira (que tem como mote "Religião e Panque Roque", grafado desta maneira), Úria cresceu musicalmente às voltas de uma igreja batista de Tondela, no norte lusitano, e edita discos desde 1999. Grande Medo, porém é apenas seu segundo trabalho publicado de maneira ampla, com grande produção e boas parcerias, seguindo o pop Nem Lhe Tocava, de 2009. Aqui, aparece um letrista confessional ("O Deserto", "Armelim de Jesus"), cercado de boas parcerias. Márcia faz um dueto fino com Úria em "Eu Seguro", enquanto o veterano Manel Cruz, dos Ornatos Violeta (um cruzamento de Faith No More com Los Hermanos e Violent Femmes noventista) aparece na grande letra de "Lenço Enxuto", que se confronta com a imagem clássica da masculinidade, e, de forma irônica, propõe que "ser masculino é ter o lenço enxuto". Preste atenção ainda na chicletuda "Forasteiro", dos versos "a minha estrada é reta/a vida é rotunda/o que não me acerta/já não me afunda" e em "Essa Voz", que diz que "silêncio é de ouro/mas só aperitivo/se é prelúdio à tua voz".

Leia mais:

13º - Fade, Yo La Tengo

Nós ficamos mais velhos, nós nos tornamos mais casca-grossa e ressentidos e melancólicos. Talvez essa seja a grande maneira de explicar Fade, disco que marca trinta anos de carreira do Yo La Tengo, uma das bandas mais importantes do ~rock alternativo americano~. Munidos não só das boas e velhas guitarras, mas também de arranjos orquestrados e de letras sentimentais (tente "Ohm", "Stupid Things" e "Is That Enough?"), os veteranos cometem um grande momento.

Ouça: "Is That Enough?"

Leia mais:

- Yo La Tengo no SWU 2010

14º - ...Like Clockwork, Queens of the Stone Age

14º - ...Like Clockwork, Queens of the Stone Age

Um verdadeiro Supernatural do rock pós-anos 1990, ...Like Clockwork foi o queridinho de muita gente em 2013 por suas guitarras poderosas, suas letras sensuais e pelo climão manêro imposto por Josh Homme e seus asseclas ao longo do disco. É, é verdade - é difícil desconfiar de um disco que tem gente como Alex Turner, Dave Grohl, Elton John e Mark Lanegan como colaboradores. Mas, para o ouvinte clássico do Queens of the Stone Age, é um disco que repete (grandes) ideias em boas execuções, como no trio "I Sat By The Ocean", "My God is the Sun" e "If I Had a Tail...". It's only rock'n roll, but I still like it.

Ouça: "If I Had a Tail..."

Leia mais:

- Queens of the Stone Age no SWU 2010

15º - Wise Up Ghost, Elvis Costello & The Roots

15º - Wise Up Ghost, Elvis Costello & The Roots

A princípio, Elvis Costello & The Roots soavam como uma união tão improvável para um bom disco quanto mel e mostarda para um bom molho. Mas talvez seja molho justamente a palavra certa: longe dos Imposters, Costello achou outra banda que seja capaz de fornecer a base para suas grandes canções, seja em balanços como "Walk Us Uptown", na qual Costello arrisca um quase-flow, baladonas de amor ao estilo de "I Want You" ("Tripwire", "Cinco Segundos Con Vos") e momentos interessantes como "Sugar Don't Work". Não chega a superar qualquer um dos grandes momentos da carreira de Declan MacManus, mas pode trazer bons ventos.

Leia mais:

- Elvis Costello ao vivo em Londres

Nenhum comentário:

Postar um comentário